DX推進はじめの一歩はナレッジマネジメントから~今改めて考えたいナレッジマネジメントの必要性とポイント

このコラムは2021年に行ったウェビナー「DX推進のはじめの一歩はナレッジ活用から!AI搭載で実現する社内ノウハウ活用セミナー」の内容を再構成したものです。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の意味

- ナレッジマネジメントが再注目されている理由

- ナレッジマネジメントを進めるにあたってのポイント

をマーケティング担当の大出が解説していきます。

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX、デジタルトランスフォーメーションという言葉が使われるようになって数年が経ちます。今や耳にしたことがない、という方はいらっしゃらないのでは?というこの言葉も、ふと「DXってなに?」と聞かれると意外と答えづらいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

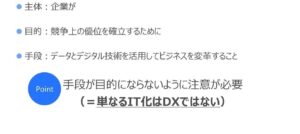

おさらいすると、企業におけるDXは経済産業省が2018年に発表したDXレポートの中で定義されています。内容を抜粋すると企業におけるDXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

これだと少し長いので簡潔に整理してみます。

ポイントはDXは単なるIT化とは違うということ。「組織やビジネスモデルを変革することで競争上の優位を獲得する」ことが大事なのであって、IT化すなわちなんでもDXではないということです。

競争上の優位性を確立するという目的あってのデジタル技術活用というロジックを忘れないようにしましょう。つまりDX推進にあたって検討すべきは「そのデジタル技術がどの程度自社の競争力を高めてくれるか」という点です。

図研プリサイトではデータとデジタル活用によって企業が競争力を高めるために解決すべき課題としてナレッジマネジメントに注目しました。ナレッジマネジメントは適切に行うことで企業・組織自体の知識レベルを向上し、業務効率化はもちろんのこと、その先ではビジネスの変革、つまりイノベーションに繋がるからです。

なぜ今ナレッジマネジメントなのか?

ナレッジマネジメントとは、個人が内面に持つノウハウを目に見える形の経営資源(=ナレッジ)に整理し、組織で共有・活用できる仕組みを作って組織全体の知識レベルを向上させていくための手法です。個人のノウハウをきちんと共有して会社の資産にし、誰もが活用できる環境を作っていく、と言い換えるとわかりやすいかもしれません。

たとえば、ベテラン社員のAさんが長年培ってきたノウハウを新人のBさんにOJTで教えていく。これも立派なナレッジマネジメントの一種と言えます。

しかし昨今はテレワークの普及や働きかた改革によって教育時間を割くのが難しくなってきた現状があります。

現代ではベテランのAさんは効率よく成果を出していかなければならないので新人のBさんを気にかけてあげられる時間も少なくなり、またBさんはそもそもテレワークなのでAさんと顔を合わせて話す機会もほとんどない。そうこうしているうちにAさんは定年退職してしまいAさんが持つノウハウは失われてしまった…ということが各所で起き始めています。

従来の「技を見て盗め」「背中を見て育つ」「鞄持ち」といったナレッジマネジメント手法は通用しない時代になってきたと言えます。「昔は定時後にタバコを吸いながら色々ベテランに聞いたりできたが、最近は難しい。若者は大変だな」と聞いたことがありますが、この言葉はまさにナレッジ共有、活用のプロセスが変わってきたことを表していると思います。

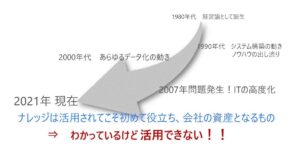

そもそもナレッジマネジメントは1980年代から40年近く経営理論として提唱されている概念です。

しかし昨今企業が取り組むべき課題の中でナレッジマネジメントは緊急度が年々上がってきました。背景としてパッと挙げられる要因だけでも、

少子化による労働人口の減少(=業務効率化が必須)

ベテラン層(団塊の世代)の定年退職(=技術伝承のしくみが要)

労働市場の流動性アップの流れ(=即戦力化による教育コスト削減がマスト)

と、複数の要因が現在進行形で企業に迫っています。

このまま人に依存しているノウハウを放置していると従業員の退職、異動などによって人とともにノウハウが失われていくリスクがあります。たとえば営業部のエースが退職してしまって会社の売り上げが下がってしまう、というようなケースは損失として想像しやすいでしょう。

このケースで必要なのは、このエースの営業手法などのノウハウをナレッジ=会社の資産として残し、部員全員で活用できるようにすることです。品質保証や研究開発など専門の知識、ノウハウが必要とされる部門ではナレッジマネジメントはなおのこと大事になってきます。

上記のDXと絡めて見てみると、そもそもDXの定義は「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し」となっています。ビジネス環境の不確実性が増してきたために今までより変化に強い組織を作ることにあります。

変化に強い柔軟な組織を作ること、つまり個々人のノウハウや能力に頼らず、組織としての力を着実に向上させていくこと。

これはまさにナレッジマネジメントに通ずるものです。

ナレッジマネジメントを成功させるポイント

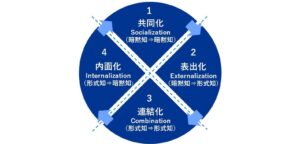

ナレッジマネジメントの理論として有名なSECIモデルは

- 表出化(個人のノウハウを目に見える形「ナレッジ」として残す)

- 連結化(ナレッジを持ち寄ってより良いものにする)

- 内面化(ナレッジを個人のノウハウとして体得する)

- 共同化(共通の体験によってノウハウを共有する)

- 表出化・・・

という具合にサイクルを回すことでより高度な知識を生み出すためのフレームワークです。

こうしてみると上で触れた「OJT」「鞄持ち」「見て盗め」というのは「共同化」のプロセスにあたる手法であり、表出化や連結化の観点が抜け落ちていることがわかります。

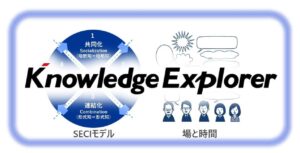

ナレッジマネジメントを定着させる、つまりSECIモデルをサイクルしていくために必要なポイントは「時間」と「場」です。

個人のノウハウを目に見える形(ナレッジ)としてまとめる「時間」

連結化のステップでナレッジを持ち寄る「場」と「時間」

など、ナレッジマネジメントのサイクルをうまく回していくためには「場」と「時間」が必要となります。

しかし、現実には日々の業務を行うことに精いっぱいでこのような時間や場を定期的に設けるのは難しいのもまた事実です。これこそが今までナレッジマネジメントが定着してこなかった一番の要因です。「重要だけど緊急ではない課題」として後回しにされてきたのがナレッジマネジメントなのです。

組織力を向上させるシステム

さて、ナレッジマネジメントの重要性もわかった。でもそこに時間を割いている場合ではない。これを解決するのがITの力です。

本来「時間」と「場」が必要なところをITの技術で代替し、普段の仕事をしているだけでナレッジマネジメントのサイクルを回していく、そして組織のレベルを向上していく。まさにDXの取組みと言えるでしょう。

ナレッジマネジメント支援を謳うシステムはたくさんありますが、図研プリサイトが提供するKnowledge Explorer(ナレッジエクスプローラー)が他と違うのは、「できるだけ手間をかけないでナレッジマネジメントを行う」というコンセプトです。

Knowledge Explorerを導入すれば、普段の資料作り(Microsoft Word,Excel,PowerPoint)を行っている際、AIが検索対象フォルダから参考書類を自動でピックアップし提案してくれるようになります。

この機能のウリは「社内にあることを知らなかった資料」をそれぞれユーザーが見つけることができるところにあります。検索しようにも「探せばあるだろう」と思い立たないことには検索すらしません。また、経験が浅いと「検索すべき単語自体を知らない」というケースもあるでしょう。これをAIが解決します。

また、提案された資料に対し、SNSライクにコメントや「いいね」、お気に入りなど登録することで社内の他の方の役に立つ情報を残すことができます。資料の内容に詳しい人などを残しておくことで、「テレワーク下でも世代間のコミュニケーション促進につながっている」というお声もいただいています。

Knowledge ExplorerはAIによる提案と+αの人による情報の共有、この2つを組み合わせることで組織のレベルを向上していくためのシステムになっています。

これまで導入いただいた企業様の活用事例も是非以下リンクよりご覧になってみてください。