ナレッジマネジメントの重要性を多角的に考えよう 第1回:2度の失敗史から考える

「古くて新しい課題」などと称されるナレッジマネジメント。ナレッジマネジメントにまつわる記述やITツールは近年も増加傾向にあります。様々な情報がデータ化され、ITが発達してきている中、その重要性のみが一人歩きしていて解消に至らない、そんな企業も多く見受けられます。それはなぜなのか?

本コラムでは数回の連載の中で、改めて様々な視点からナレッジマネジメントの重要性を探ってみたいと思います。

そもそもナレッジマネジメントとは

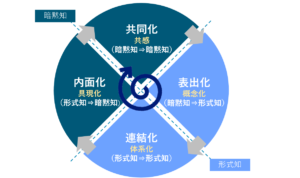

ナレッジマネジメントは、日本語に直訳すると「知識管理」となります。もう少し平たく言うと、「個人の経験から得た知識を他者と共有する仕組み」といった感じになるかと思います。個人が有するスキルやノウハウといった「暗黙知」を、言語や図表化して「形式知」として他者に伝達することで成り立つもので、有名な手法としては野中郁次郎氏が提唱した「SECIモデル」があげられます。

このように、「知識共有の仕組み」としてナレッジマネジメントを捉えた場合、主に効率化や生産性の向上のための概念や手法という枠組みに収まりがちです。

しかし、元来ナレッジマネジメントには「知識の活用による新しい知の創造」という目的がともないます。これは企業や組織単位で設定されるべきで、この目的が定まっていないと、ナレッジマネジメントの真価は問えません。つまり、ナレッジマネジメントは「共有された知識を活用し、新しい知を創造するための組織活動」と捉えることができます。野中氏は最近ではさらに新しいモデルとして、「SECIスパイラル」を提唱されており、新しく創造した知識は行動に落とし込むことにより活性化されるという「知識実践」まで含めたサイクルを重視しています。

ナレッジマネジメントの歴史(2度の失敗)

ナレッジマネジメントという言葉が世の中に出てきたのは1980年代に遡ります。

企業へのコンピュータ導入により、業務のシステム化が始まります。システムに入力された情報と人の持つノウハウを統合し、企業資産として経営に活かす手法が提唱されました。これがナレッジマネジメントの始まりです。

1度目の失敗

インターネットが普及した1990年代になるとナレッジマネジメントを目的に専用のシステムを構築する動きが出始めます。しかし、ベテランがノウハウを出したがらない、操作が難しいなどの理由で知識の共有は進まず、システムは負の資産と化し、ナレッジマネジメントとしての発展も見られませんでした。「知識は活用するために社内資産として共有すべき」という組織目標を置き去りにし、IT化を推進したことによる失敗です。

2度目の失敗

そして1人に1台のPC支給が当たり前となり、あらゆるデータ化が進む2000年代。団塊の世代が定年を迎えることでザワついた2007年問題をきっかけに、一時ナレッジマネジメントブームが巻き起こります。しかしここでも、「知識創造」に対しての企業の取り組みはITの高度化へと傾倒し、社内での情報共有が浸透しない課題は残ったままとなります。多くの企業にみられるように、形式知化は進んだけれども、その活用の仕方が十分に考慮されないがために、有用であるはずの知識が膨大なデータの中に埋没している状態です。これが現在まで尾を引く2度目の失敗となります。

なぜ、今、ナレッジマネジメントなのか

古くて新しい課題、などと言うと多少美化されて聞こえます。しかし、歴史で振り返るとナレッジマネジメントとは、IT化という手段を目的に履き違えてしまったが故の組織における残課題、とも捉えられるのではないでしょうか?

そんな最中、製造業に視点を向けると、時代は大量生産からより多くの顧客ニーズへフィットさせるべく、少量多品種生産へと移行してきています。効率よく大量にモノを作り、早期に市場に投入することが売上に直結した一昔前であれば、決まったノウハウ伝承と生産性向上に向けたカイゼンが重視されていたため、ある程度決まった形式知の共有でやり過ごせました。

しかし、新たな価値創造で時勢やニーズに合う新しいモノ・サービスを生み出すことが売上アップにつながる、そんな時代に置いては知識や情報をいかにうまく活用するかがビジネスの明暗を左右する、と言っても過言ではない、と思います。

まとめ

IT導入に視点を向けると、例えば働き方改革と結び付けての「業務効率化による負荷の削減」といった、定量的効果をはじき出せそうな方向へと、思考が傾倒しがちです。事実、情報の蓄積や共有、AI活用を切り口に、ナレッジマネジメントも業務効率化の一環として検討されることは珍しくありません。もちろんこの場合でも知識共有の仕組みとして一定の効果は上げられますが、共有して満足、では情報から価値は見出せません。

様々な変化やニーズへの柔軟な対応が必要とされる時代です。知識を必要な場面で活用し、価値を生み出す。同じ轍を踏まないためにも、「知識活用」の観点で企業がナレッジマネジメントに取り組むことは、現代において重要と言えます。

次回からは、「現場での組織力の向上」という観点からナレッジマネジメントを考えていきます。