総合防災システムメーカーのPLM導入事例

ニッタン株式会社 NITTAN COMPANY, LIMITED

「お客様の大切な生命、財産を火災からお守りする」を企業理念とする同社の総合防災システムは「JR東京駅」や「日産スタジアム」、海外では世界遺産「ピサのドゥオモ広場(ピサの斜塔)」から台湾の地上101階建てビル「台北101」まで様々な施設で日々私たちの命を守ってくれている。

その開発力の高さから「技術のニッタン」と称される同社においては、2018年よりBOM Producerの本番運用が始まってから3年来ご活用いただいている。

今回、主にニッタン様の技術部門で使用するシステムを管理している技術管理部設計管理課のお二方にインタビューを行い、BOM Producer導入の決め手やBOM Producerがどのように開発現場を支えているのか、その効果についてお話を伺った。

(ニッタン本社ショールームにて撮影)

お客様の企業プロフィール

- 会社名

- ニッタン株式会社 NITTAN COMPANY, LIMITED

- 本社

- 東京都渋谷区笹塚1-54-5

- 設立

- 1925年(大正14年)12月1日

- 社員数

- 1,176名(2021年4月1日現在)

- 事業内容

消防用設備全般の技術開発、生産、工事施工、機器販売、保守点検業務

お話を伺った方

-

技術管理部 設計管理課 課長

長藤 真作 様

-

技術管理部 設計管理課 主任技師

唐澤 宣裕 様

2021年7月9日

採用いただいたソリューション

モノづくりを強力に支援する

PLMソリューション

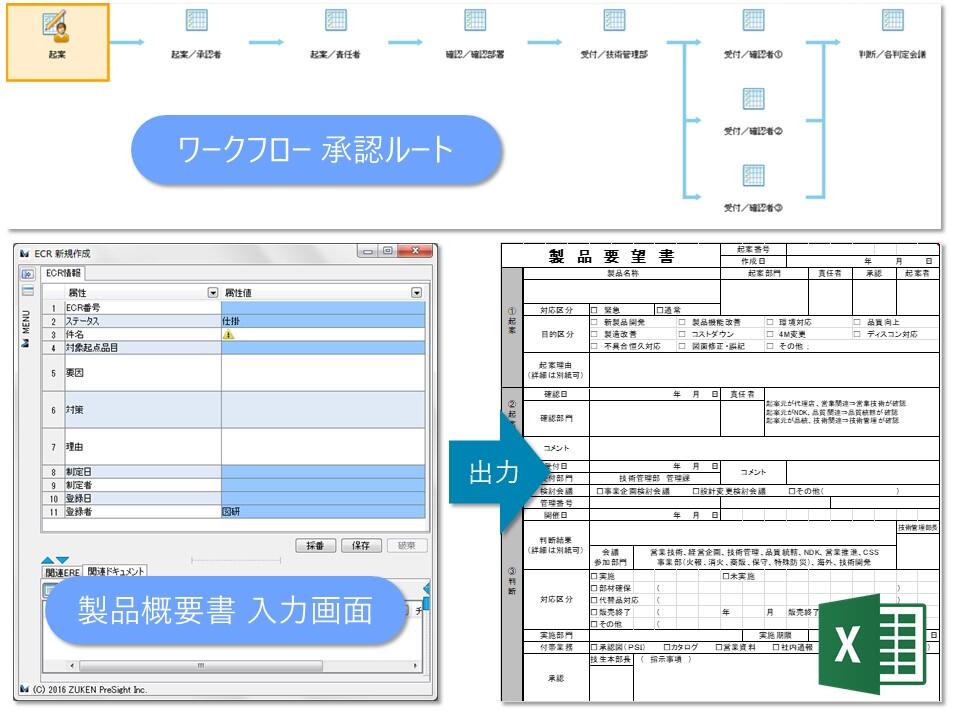

回覧状況が一目瞭然!選定のカギは分かりやすいワークフロー

もともとエレクトロニクス設計の部分では株式会社図研(以下図研)製品を使用しており、より相性の良いPLMシステムとして BOM Producer が候補に挙がったのだ。使い慣れたシステムを使い続ける選択ではなく、ここでシステム刷新を選んだ決め手は何だったのだろうか。

「もちろん電気CAD・PDMとの相性もありましたが、承認ワークフロー含めたUIの分かりやすさが決め手でした」(長藤氏)

「誰が今ボールを持っていて、誰が完了しているかなど、誰が見ても一目瞭然で使いやすいワークフローは非常に素晴らしいです」(唐澤氏)

PLMシステムは設計部門だけではなく、他部門の方にも使い方が分かりやすいものでなくてはならない。例えば、図面の検索やワークフロー承認は、製造や営業部門の方も利用する。従来のシステムで長藤氏が課題に感じていたのは、UIの分かりづらさだったという。

「BOM Producer はWindowsに近い操作感ということもあり、とっつきやすいUIになっています。従来システムは他部署に開放しても敷居が高く、使用する従業員も限られていましたが、BOM Producer 導入後は様々な部署で活用されるようになりました」(長藤氏)

「初めて触るユーザーでも直感的にドキュメントの検索や改版、編集できる点が非常に良かったです。クリックのみで工場側までフローを回していくことができる点も含め、今まで使ってきたシステムの中で一番使いやすいと感じました。個人的にこのシステムには好感を持っています」(唐澤氏)

また、長藤氏はワークフローによって「開発の着手から終了までを一貫して見られるようになり、出図されたものに対して、どういう要望、オーダーに基づいたものか逆引きできるようになった 」と、トレーサビリティの向上を感じているという。

加えて「ISO9001の審査の際、画面を見せるだけで通るそうです。社内の担当部署から毎年感謝されています」と、副次的な効果があったことも教えてくれた。

紙文化脱却の契機だけでなく

DX推進やテレワーク対応にも貢献

DX(デジタルトランスフォーメーション)が全盛の今でも、国内の製造業では紙文化がまだ根強く残っている。図面、製品要望書、設計変更指示書など、工場と設計部門の間で日々多く交わされる書類が紙ベースだと、どの書類が最新で、どこに保管されているのか、属人化したノウハウになってしまい、遅延やトラブルの温床になりかねない。同社では BOM Producer の導入が、結果として紙文化脱却の契機になったという。

「以前は製品要望書等の書類を紙で回していたのですが、BOM Producer導入後は開発着手~出図までのフローを全てシステム内で管理できるようになりました。工場側システムとの連携も始まり、工場側から在庫、価格をBOM Producerにフィードバックできていることで、設計部署からもこれらのデータを確認できるようになりました。」

また、同社では、DX推進やコロナ禍における就業形態変化への対応にも BOM Producer が貢献しているという。

「導入当時、技術部門のトップだった当社役員から、退職時の言葉で『社内で一番DXが進んでいるのはうちの部署だ』と評価をいただきました。また、当社でもテレワークを始めましたが、自宅にいながら承認やレビューができるため、ずいぶん助かったと(利用者から)聞いています」(長藤氏)

より高度な設計製造連携に向けて

今後の展望について長藤氏は「工場、購買との連携をもっと高めていきたいというのが目下の課題です。部品番号の採番方法の違いなどもあり一朝一夕には進まない課題ですが、システム間でのうまい連携方法や新しい採番方法など多角的に検討をしている状況です。生産側に書類を渡すだけではなく、システムを超えて一貫して管理できるようにしたい」と語った。

最後に、図研プリサイトに対する期待を次のように頂戴した。

「システム選定当時を振り返ると、図研プリサイトは製品要望書のワークフローなど、我々の業務について一歩踏み込んだ提案をしてくれたことが印象に残っています。これからもあの頃のチャレンジ精神を忘れず、提案どおりのプロジェクトを完遂できる会社であってほしいと思っています」(長藤氏)