ボトリングシステム国内最大手メーカーの導入事例

澁谷工業株式会社

ボトリングシステム以外にも、レーザ光を応用した様々な工作加工システム、エレクトロニクス時代を担う半導体/電池製造システム、大切な命を守る医療・医用機器、選果・選別作業の自動化を図る農業設備システム、未来の医療を支える再生医療システムの開発など、常に時代のニーズを先取りし、世界のトップを走る技術で新たな未来を創造する姿勢を貫いている。

シブヤの無菌充填システム

お客様の企業プロフィール

- 会社名

- 澁谷工業株式会社

- 本社

- 石川県金沢市大豆田本町甲58

- 設立

- 1949年6月

- 社員数

- 3,635名【連結】(2022年6月現在)

- 事業内容

ボトリングシステム、包装システム、物流搬送システム、製薬設備システム、再生医療システム、エンジニアリング、生産管理システム、洗浄/環境設備システム、農業設備システム、食品加工システム、レーザ加工システム、ウォータジェット加工システム、水素ガス切断加工システム、半導体製造システムおよび医療機器の製作並びに販売

お話を伺った方

-

取締役 副社長

再生医療システム本部 本部長

開発本部 本部長中 俊明 様

-

取締役

バリデーション・品質本部 本部長

BS第1技術本部 副本部長太田 正人 様

-

バリデーション・品質本部

品質保証部 部長中田 竜弘 様

2022年10月21日

採用いただいたソリューション

過去トラ活用

再発防止プラットフォーム

過去のクレーム対応を有効活用できていない状況に心当たり

同社にて再生医療システム本部、ならびに開発部の本部長を務める、取締役副社長の中氏は、2021年10月、幕張メッセで開かれた、AI、ブロックチェーン、量子コンピュータの3つのテーマで構成される展示会「NexTech Week 2021 秋」に訪れていた。中氏は元々、ある仕事の中で量子コンピュータ技術が応用できるか調査するために足を運んでいたが、会場内で開催されていた図研プリサイトの無料公開セミナーに足を止めたという。

再生医療システム本部 本部長 開発本部 本部長

中 俊明 氏

「当時DXに関しても社内でテーマになっており、セミナーでちょうどその話をしていたので気になって足を止めました。品質保証部門の課題に関しては思うところがあったので、図研プリサイトのブースにも寄って話を聞きました。その日はそのまま帰ったのですが、後日電話が来たので社内の関係者に話をしたところ、私以上に関心を寄せる人間が多かったので、一度具体的に話を聞いてみようということになりました」(中氏)

問題のある設計の繰り返しや、調査工数の増加が課題

「新製品の構想審査(デザインレビュー)に参加した際、過去に他の製品で問題の起きた設計がそのまま出てくることがありました。発生した問題はデータとして登録しているはずなので、担当者に過去のデータをちゃんと調べたか聞くと、見つけられなかったという回答が返ってきました」(中氏)

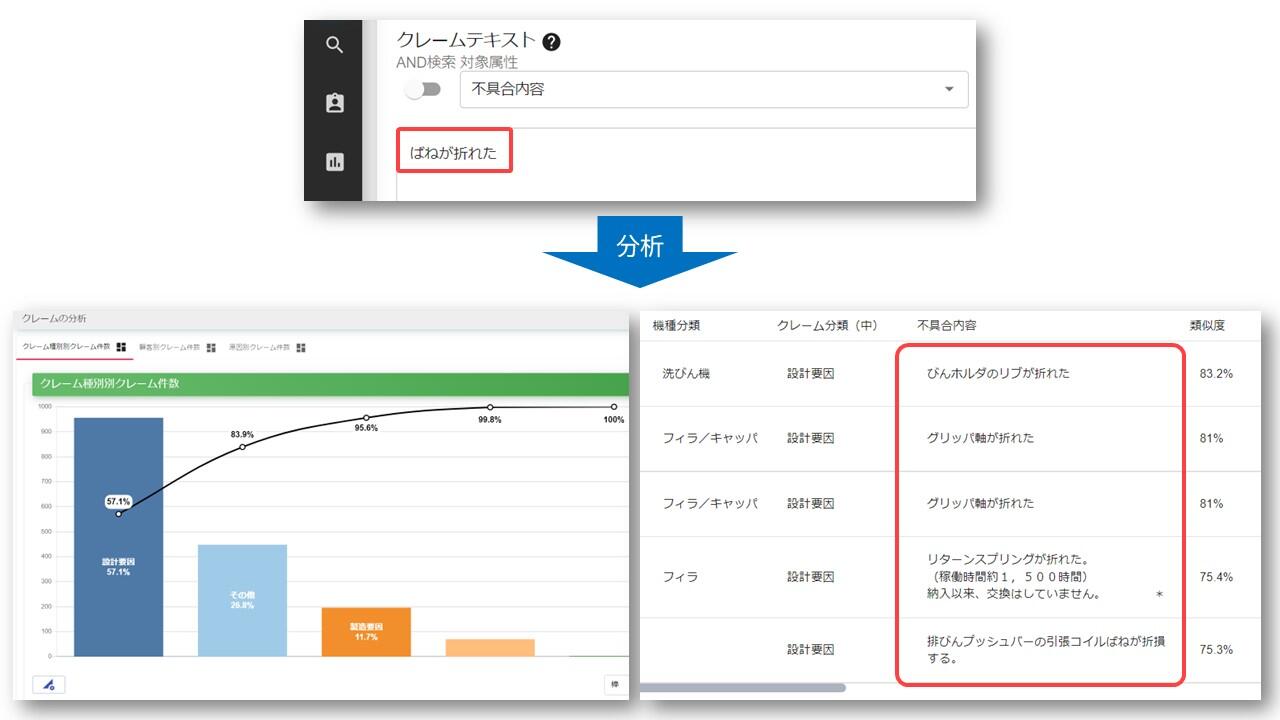

現在のシステムは、データのキーワード検索ができるという。しかしながら、過去のデータを見つけられないのはなぜなのか。同社バリデーション・品質本部 品質保証部 部長の中田氏は、具体的な例をあげて教えてくれた。

中田 竜弘 氏

また、社内の技術部門から品質保証部に調査依頼があった際、過去の調査結果が活用できないことで対応に時間がかかってしまう課題もあると、同社バリデーション・品質本部 本部長であり、BS第1技術本部の副本部長も務める太田氏は教えてくれた。

「例えば、ある部品が折れてしまった場合、破断面を観察して、どういう形で折れたのか、力をどの方向にかけたのかなど、社内で検討しながら、工業試験職員や大学の先生と議論します。平均で週2件くらいの調査依頼があり、1件当たりの調査時間は平均で3週間要しています」(太田氏)

BS第1技術本部 副本部長

太田 正人 氏

早期段階で品質を作り込み、問題を未然に防ぐ環境を構築!

現在、同社の品質保証部は、ボトリングシステムの技術部門にQualityforceを利用してもらうための準備を進めている。技術部門へ展開する狙いについて、太田氏と中田氏は次のように語った。

「過去の不具合は“負の遺産“なのですが、貴重な情報資産であり、言い過ぎかもしれませんが“知的財産“に相当する価値があると思います。それを機械の設計で活用できれば、品質トラブルを未然に防げると考えています」(中田氏)

また、部品破損などの調査にかかる時間に関して、中田氏は「過去の調査結果がすぐ見つかるようになると、類似事象が過去にあった場合、社内での検討や専門家との議論のための重要な参考資料となりますので、調査完成に要する時間の大幅な短縮が期待できます」と期待を寄せてくれた。

技術情報プラットフォームへの進化に期待

また、Qualityforceの導入と並行して、同社では未登録の調査依頼結果のデータ化も進めている。これらデータ整備がある程度進んだタイミングで、マトリクス図や連関図など、データ分析を支援する機能の活用も始めていきたいとのことだ。

最後に、Qualityforceや図研プリサイトに対する今後の期待を伺ったところ、太田氏から次のようなコメントをいただいた。