建設事業会社のナレッジ活用事例

ライト工業株式会社

1943年創業の頃、旧国鉄の老朽化したトンネル防水工事を国内で先駆けて手がけたことを皮切りに、特殊土木のリーディングカンパニーとして多くの公共事業に関わり、道路、河川、港湾などの土木インフラを支え、人々の「いのちと暮らし」を守っている。社名にあるライトには、Light(光)とRight(正しい)の二つの意味が込められている。社会の未来をLightで照らし、安全で環境に優しい工事のあり方を常に追求し、社会にとってRightであることを黙々と実行し、実直に社会貢献を目指す会社である。

そんな同社は、社内のDX推進を進める中、技術ノウハウの伝承や情報共有の課題を解決するために、当社ナレッジ活用ソリューション「Knowledge Explorer」を導入した。今回、本製品導入の中心を担った同社技術営業部 担当部長の茶圓様をはじめ、同社開発本部 R&Dセンターの方々にインタビューを行い、導入の経緯や効果について話を伺った。

お客様の企業プロフィール

- 会社名

- ライト工業株式会社

- 本社

- 東京都千代田区九段北四丁目2番35号

- 社員数

- 972名(令和5年3月31日現在)

- 営業種目

法面保護工事、斜面安定・防災工事、地盤改良工事、杭・連続壁工事、管布設工事、環境対策工事、調査(汚染、地盤)

構造物補修・補強工事、建築工事

お話を伺った方

-

関東支社 技術営業部 担当部長

圓 八十志 様

-

開発本部 R&Dセンター 開発企画部 担当部長

川添 英生 様

-

開発本部 R&Dセンター 材料開発部

池田 沙霧 様

-

開発本部 R&Dセンター 技術開発部

木村 太一 様

2023年08月25日

採用いただいたソリューション

AI実装フルオート型

ナレッジ活用ソリューション

技術ノウハウや情報が個人持ちになりがちな業務特性

「私たちが手掛ける特殊土木工事は、工事に携わる時間が(他の建設事業会社と比較して)短く、1つの現場に対応する社員も少人数であることが多いです。そうすると、現場で培った技術やノウハウ、知り得た情報が個人持ちになりがちです」と、同社にてDX推進委員を務める関東支社 技術営業部 担当部長の茶圓氏は、課題が生まれる背景を教えてくれた。

当社製品を選んだ理由について、茶圓氏は「エクセル、ワード、パワーポイントから検索を開始できることが大きな理由です。新しいシステムを導入すると、どうしても現場に受け入れてもらうのに苦労します。Knowledge Explorerは、日々利用しているアプリケーションから実行できるので、現場に抵抗感なく受け入れてもらえると感じました」と教えてくれた。

システム構築と社内プレゼンで、全社展開のボトルネックを解消!

薬液注入工事のグラウト材など、新しい材料の研究開発を担当している開発本部 R&Dセンター 材料開発部の池田氏は、ボトルネックによって不便に感じた出来事を次のように教えてくれた。

「以前所属していた材料試験室(開発本部内の異なる部署)のデータが異動後に閲覧できなくなりました。材料開発部でも必要となる情報が載っており、且つ、開発本部内で共有することに問題のないデータだったので、アクセスできる方にお願いして何とか入手することができました」(池田氏)

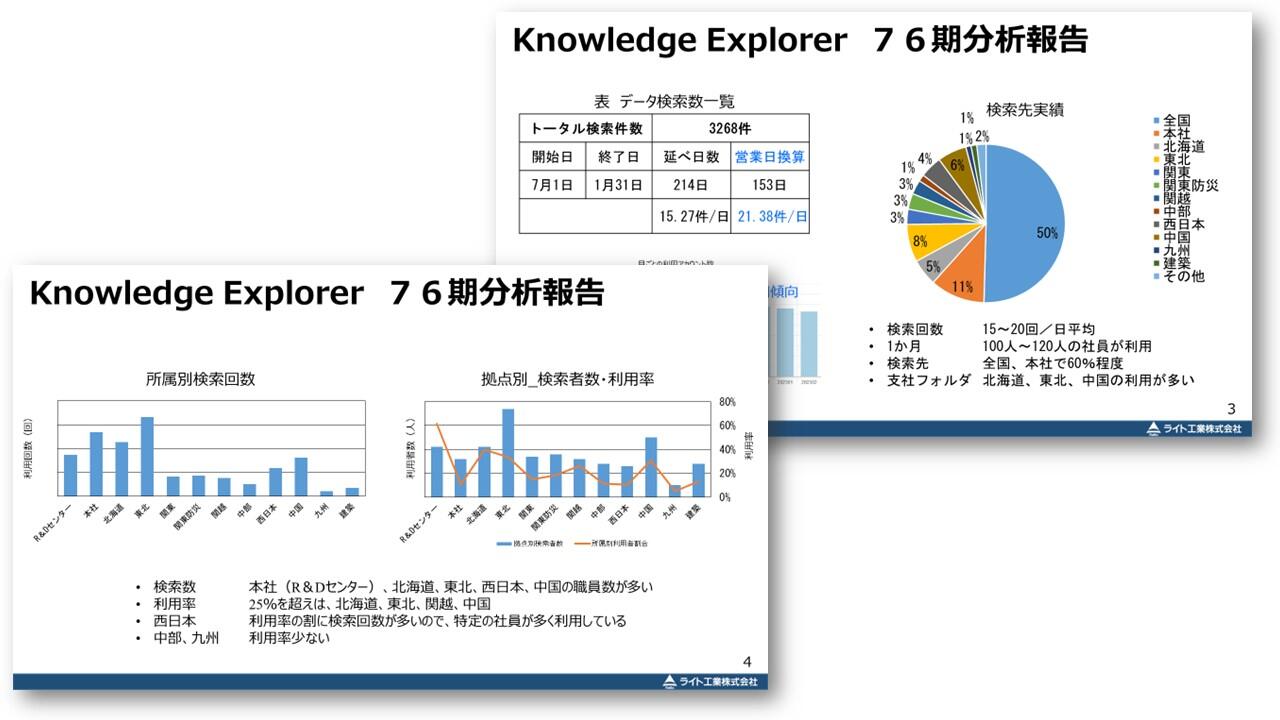

しかし、システムを構築してもデータが集まらなければ意味を成さないため、茶圓氏は全国にある各拠点を訪問して、新システムの説明と共有した方が良いデータの提供依頼を実施した。2022年7月から11月にかけて全ての拠点を回り、2023年2月に集計したところ、約8万件のデータが新サーバーに集まったという。

論文や技術提案書の作成、問題の早期解決に貢献!

「過去の社内論文や外部の公開論文など、参考文献を簡単に探せるようになったことで、学会などで発表する資料の作成が楽になりました。また、過去の施工計画書を探せるようになったことで、様々な状況や対策を加味した技術提案書の作成が可能になりました」(川添氏)

「現場で問題があったとき、以前はインターネットや書籍など、公知の情報のみを調べて解決していました。独力で解決できない場合は上司や同僚に相談するのですが、解決までに非常に時間を要していました。Knowledge Explorer導入後は、同じ会社で同じような問題にあった方の過去データ、いわば、公知の情報より参考になる情報がすぐ見つかるようになったので、問題解決にかかる時間を短縮することができました」(木村氏)

データの充実化がシステム利用拡大のポイント

「全社員の約30%がタブレット(iPad)を利用しています。タブレット端末から検索できるようにしてほしいです」(川添氏)

「よく使われている検索キーワードを可視化してほしいです。キーワードが分かれば、ユーザーの求めている情報がわかり、集めるべきデータの傾向が分かります。データの充実化を図ることができれば、システム利用の活性化につながります」(茶圓氏)