ナレッジマネジメントとITシステム~後編:ナレッジツール9選とシステム導入のポイント

このコラムは2021年から行っているウェビナー「情報活用でお困りのあなたへ!ナレッジマネジメントのススメ」の内容をもとに再構成したものです。

前編では

- あらためてナレッジマネジメントとは?

- ナレッジマネジメントを進めるための6ステップ

- ナレッジマネジメントにはなぜITシステム導入が効果的なのか?

を解説してきました。

後編ではナレッジマネジメントの課題別によく使われるシステムを9つ、それぞれご紹介していきます。

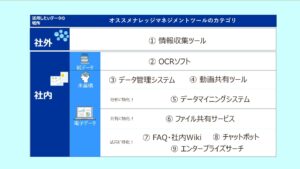

課題・目的別ナレッジマネジメントツールの9カテゴリ

一般的なナレッジマネジメントツールをカテゴライズしたのが下の表です。

- 活用したいデータが社外にあるのか、社内にあるのか?

- 社内のデータを対象とする場合、現在データの形はどのようになっているのか?

大まかにはこの2つの答えと、ナレッジとして活用したいデータの目的に応じて、検討すべきソリューションが変わってきます。では早速ひとつひとつのソリューションを見ていきましょう。

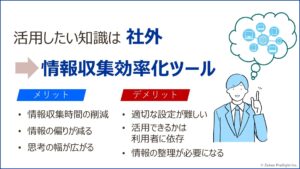

情報収集効率化ツール

外部資料を活用したいという方には【情報収集効率化ツール】をおすすめします。

情報収集効率化ツールは、ビッグデータの中から収集したいデータの内容を設定することで、特定の分野に関連する資料を自動で収集してくれるツールです。インターネット上のさまざまな情報を自動で収集できるもの、文章を読み上げることで耳へインプットできるもの、有識者の意見を得られるものなど、様々な種類があります。

情報収集効率化ツールの代表的なメリットは

- 情報収集時間の削減

- 情報の偏りの減少

- 思考の幅が広がる

です。人が行うよりも広い範囲の情報を多く収集することが可能になります。

一方でデメリットは

- 適切な設定が難しい

- 情報を活用できるかは利用者次第

- 情報の整理が必要になる

という点が挙げられ、使いこなすには一定のノウハウや技量が必要になるでしょう。

日々業務の中で外部情報を探している方は、この類のツールでの情報収集が効果的で、スムーズなナレッジ活用にも繋がります。

ただし、その情報をどのように展開し活用していくのか、といったところはマンパワーに頼らざるを得なくなることもあります。ナレッジマネジメントツールとして活用するにあたっては、社内での運用ルールについてよく議論してから導入するのが望ましいでしょう。

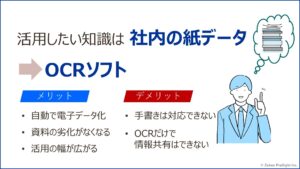

OCRソフト

社内の紙データを活用したいという方には【OCRソフト】をおすすめします。

OCRとは、Optical Character Reader(もしくはRecognition)=光学文字認識の略で、印刷された書類などをカメラやスキャナといった光学的な手段で取り込み、記載されている内容を文字認識する技術です。

OCRソフトを活用することで、紙データをPCで活用可能なテキストデータに変換することができます。昨今では手書き文字がテキスト変換できるAI-OCRも登場しています。

テキストデータへの変換はPDFスキャンでの画像変換とは異なり、PCにも認識できる形式の文字情報への変換なので、後述する他システムと組み合わせることでより効率よくナレッジ収集・活用が可能です。

OCRソフトのメリットは

- 自動で電子データ化ができる

- 資料の劣化がなくなる

- 資料活用の幅が広がる

という点が挙げられます。

一方でデメリットは、

- 手書きに対応できるかどうかは製品次第

- このシステム単体で情報の共有や活用には繋げにくい

という点が挙げられます。

OCRの利用法の主流は文書の管理とデータ入力となるので、あくまでも資料活用前の準備段階となります。一般的にはこのシステム単体でのナレッジの利活用は難しい点に注意が必要です。

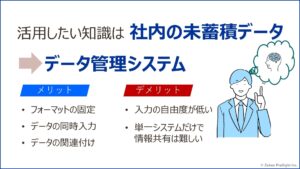

データ管理システム

これから情報の蓄積を進めたい方には【データ管理システム】をおすすめします。

社内にある様々なシステムが扱うデータを一元管理することで、データを効率よく活用することを目的とするシステムです。一定の質を保持したファイルを活用したい、またはアウトプット資料を定型化としたい、というような場合は、複数のフォーマットを作り、入力項目の統一化を図ることでスムーズな情報共有が見込めます。一方で、情報入力の自由度は少し下がります。

データ管理システムでデータベースを活用するメリットは

- フォーマットの固定化

- データの同時入力への対応

- データの関連付けが容易にできる

- 不正データのブロック・バックアップ機能

などがあげられます。一方で

- 入力の自由度が低い

- 単一のシステムだけで情報を活用するのは難しい

というデメリットもあります。

データ管理システムの目的は、あくまでデータ収集と蓄積です。ナレッジマネジメントにおいては、ここに入力された情報を今後どのように利活用していくか、という更なる検討が必要です。

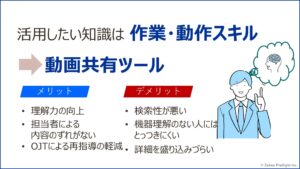

動画共有ツール

言語化が難しいノウハウの共有や、作業マニュアルの社内浸透に問題を抱えている方には【動画共有ツール】をおすすめします。

作業や動作を動画で共有することで、ニュアンスや言葉にしづらい部分までしっかり伝えられること、また視覚的にインプットされる情報は受け手側にも理解しやすい、といった特徴があります。

このツールの大きな活用メリットは、担当者による対応内容のズレをなくし、作業の標準化を促進できる点にあります。また、ベテランのような知見のある人を1度撮影してしまえば、以後その動画を使いまわすことができるため、ベテランから若手への教育工数など都度発生していた業務の工数が軽減できます。

まとめるとメリットとしては

- ノウハウ共有を受ける側の理解が容易

- ノウハウ共有を行う人による内容のズレの撲滅(標準化の促進)

- 再指導の工数軽減

にあると言えます。

一方、デメリットとしては内容が文字化されていないために動画の検索性が悪いこと、撮影や編集に一定の手間やスキルを要すること、また詳細に情報を伝えようとすると動画が長くなってしまう、といったことが挙げられます。

動画共有ツールの導入前には自社の業務との相性、そしてこれらメリットデメリットを鑑みることが必要です。

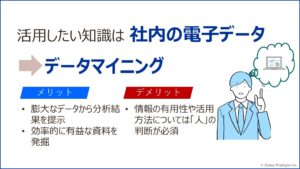

データマイニングシステム

社内で資料はすでに蓄積されているが、そもそもどういったものがあるのかわからない、何を活用しようか悩んでいるという方には【データマイニングシステム】をおすすめします。

データマイニング (Data mining)とは、膨大なデータの中から統計学的手法や人工知能を用いて有用な情報を導き出すことを目的とするシステムです。

言葉の示す通り、情報(データ)から有益なものを採掘(マイニング)できます。

データマイニングにより見出される「知識」に有用性があるのか、どう活用するのか、といった判断は「人」が担うところであり、ナレッジマネジメントを進める上での課題となります。活用方法がわからない、情報の分類をまず行いたい、という場合に有用なシステムです。

データマイニングシステムを導入するメリットとしては

- 人では処理できない大量のデータから分析結果を提示できる

- 効率的に有益な資料を発掘できる

点にあるでしょう。一方でデメリットとしては、データマイニングによって判明した情報の有用性や、それを活用するにあたっては人の判断が必須となり、情報を扱う技量を求められる点にあります。

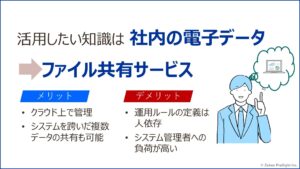

ファイル共有サービス

社内に資料は蓄積できており内容もざっくり把握できているが、共有が進まないという状況の方には【ファイル共有サービス】をおすすめします。

現在の主流になりつつあるのはクラウド上でファイルを保管・共有するシステムですが、広義には社内の共有フォルダなども含まれます。クラウド上に保存しているデータはインターネット環境のある場所ならいつでも、どのデバイスからでも利用でき、他のメンバーにアクセス権を付与することで、同じファイルを複数人で同時編集できます。

上記のようなファイルストレージに加え、データ管理システムやカレンダーなど、複数のシステムをまたがってデータを共有する「グループウェア」と呼ばれるシステム群もあります。

ファイル共有システムを導入するメリットとしては

- クラウド上でデータを管理できること

- システムを跨いで複数データを共有することもできる

という点です。

一方、これらのツールはあくまでも情報の「共有」に特化しているため、運用ルールは人の手で策定・管理する必要があり、システム管理者への負荷が高くなりがちです。

また、ファイルの検索性の良し悪しについても検討する必要があるでしょう。

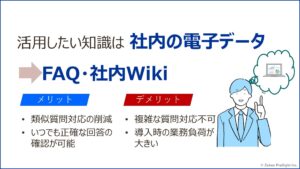

FAQ/社内Wikiシステム

同じような質問に対して工数をかけず、知識を共有したい場合は【 FAQ・社内Wikiシステム】をおすすめします。

社員からの「よくある質問とその回答」や「業務上のノウハウ」を記事化することで、問い合わせに関する情報共有に特化しているのがFAQ・社内Wikiシステムです。

同じような質問で知識を持っている方の業務を圧迫している場合は、定型の回答を作ることで質問者側の自己解決につながります。また、担当者の不在など環境に依存することなく、知識を共有することが可能となります。

メリットをまとめると、

- 類似した質問対応工数の削減

- いつでも正確な回答の確認が可能

ということになります。

ただし、状況によって回答が異なってしまうような質問が多い場合は、このシステムでの対応は難しいです。また、予め質問と回答をセットで用意したり、Wikiに書き込んだりする工数など、導入時にはある程度の負荷がかかります。運用まで漕ぎつけられるようにしっかりと計画をしておくことが重要です 。

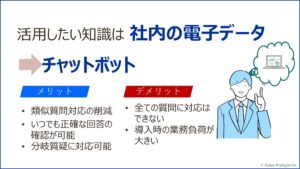

チャットボット

複雑な質問に対しての回答を自動化し、知識を共有したい場合は【チャットボット】をおすすめします。

チャットボットとは、人工知能を活用した「自動会話プログラム」です。回答の選択肢を予め用意するものや、AIを活用するものなど、いくつかのタイプがあります。質問に対して複数の回答候補を用意できるため、多少複雑な内容にも応答が可能です。利用者視点で、自由度の高い知識検索を行うことがでるため、社内用のヘルプデスクやお客様のお問合せ対応システムとして多く導入されています。

チャットボットの活用メリットとしては、

- 類似した質問への回答工数削減

- いつでも正確な回答の確認が可能

- 回答が分岐するような質疑にも対応可能

という点が挙げられます。FAQ・社内Wikiでは対応しにくい分岐質疑に対応できるのはチャットボットの大きな強みです。

ただしデメリットとしては、FAQ・社内Wikiシステムと同様に質問のシナリオや回答、類似ケースをシステムに記憶させるなどの業務負荷が発生します。また、すべての質問に対して毎回十分な回答が得られるわけではないので、どこまでの質問に対応できればOKなのか、導入前に活用方法をよく検討することが重要です。

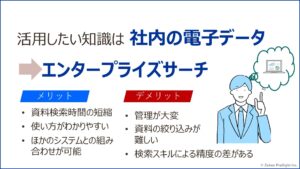

エンタープライズサーチ

資料がすでに蓄積されており、検索性を上げたい場合は【エンタープライズサーチ】をおすすめします。

Windowsに標準で付属しているファイル検索システムが一般的ですが、ITシステムとして導入するものについてはファイルの中身も検索対象とするため、検索性が良いものが多いです。また、データベースシステムやOCRなどを組み合わせることで、検索領域を広げることができます。キーワード検索や全文検索など、膨大なデータの中から目的の情報を抽出することができます。

まとめると、メリットとしては

- 資料検索時間の短縮

- 使いかたがわかりやすいシステムが多い

- 他のシステムとの組み合わせが可能

という点が挙げられます。

一方でデメリットとして、

- タグ付け等ファイルの管理が大変

- 大量にヒットしたファイルの絞り込みが大変

- 有効性は個人の検索スキルに依存する

という点が挙げられます。

特に「検索結果が多すぎて希望の資料にたどり着けない」という点には頭を悩ませる方も多いようです。

「タグ付け」やフォルダの階層管理など、ファイルを整頓することによって改善も見込めますが、システム管理者に負荷が発生します。また、キーワードやある程度のファイルの保存場所がわかっていないようなケースでは上手く利用できないことが多いので、新人が活用しづらい、といった声も聞かれます。

使いかたはわかりやすいため、社内全員で活用できるよう運用のための維持管理が重要となるシステムです。

ナレッジマネジメントシステム導入において一番懸念すべきこと

ナレッジマネジメントのシステムに限らずですが、システム導入において最も懸念すべきことは、

せっかくシステムを導入したのに使われないという事態です。

代表的な理由としては…

ウェブ掲載はここまでとなります。続きは下記PDFにてご覧いただけます。ナレッジマネジメントシステムの定着に必要なポイントは何なのか、詳細は是非ダウンロードしてご確認くださいませ。