前編:PLM導入プロジェクトのリアル-お客様の不安材料と解消方法のポイント-

皆様こんにちは。

株式会社図研プリサイト PLM技術部 部長の廣田と申します。

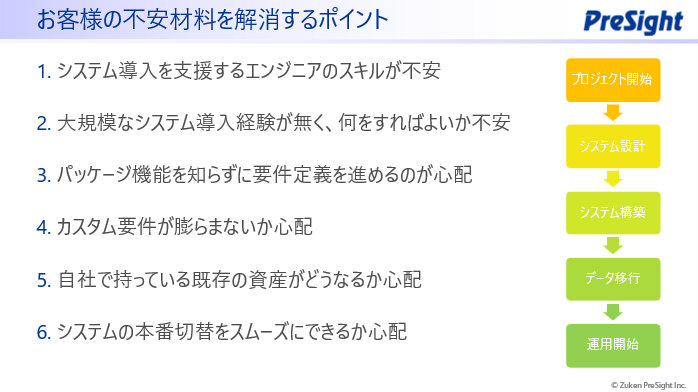

今回はPLMシステム導入プロジェクトを進めるにあたって、お客様からお伺いするような不安材料と、「図研プリサイトであればこんな風に解決できます」という6点をテーマに、前後編に分け3点ずつお話しさせていただきます。

今回は前編です。

お客様の不安材料を解消するポイントの大まかな流れは下記のようになっております。

1.システム導入を支援するエンジニアのスキルが不安

お客様からよくお伺いする内容として、「導入を支援してくれるエンジニアのスキルが不安」というものがございます。

こちらに関してはどのように解決するのか?

2つのキーワードを軸にご説明します。

<POINT①>広い視野と経験を持ったエンジニア集団

図研プリサイトの母体は株式会社図研というエレキCADやEDMを自社で開発しているメーカで、エレキCADにおけるシェアは国内市場No.1、世界ではNo.2を誇ります。

(参照:3分で分かる図研)

そのため図研製品であるCRシリーズというエレキCADをご利用されている方がいらっしゃれば、もしかしたら名前くらいは聞いたことがあるかもしれません。

私ども図研プリサイトはその子会社で、製造業の皆様を支援するシステムを自社開発しているベンダとなります。

また弊社図研プリサイトのSEは電気設計や機構設計というところに限らず組立型製造業の一般的なものづくりプロセスや業務のフローに知見がありますので、

お客様のよくある課題やお悩みといったところを熟知したエンジニア集団である点が強みです。

<POINT②>現場上がりのプロジェクトマネージャ

またシステムを実際に導入するプロジェクトマネージャ達は自社のVisual BOMをSEという立場から導入支援してきたメンバである為、そういった点からもパッケージをよく理解しております。

プロジェクトの外部から指示をするだけではなく、プロジェクトの中で検討をしていく際に、生きた知識や経験を元に支援させていただくことが出来るというところも持ち味となっております。

プロジェクトの開始から運用開始までは弊社の「システム導入サービス」でサポートさせて頂くのですが、実際にこの導入サービスを受けていただいたお客様はプロジェクトが途中で頓挫したり、運用が立ち上がらなかったりといったことがございません。

2.大規模なシステム導入経験がなく、何をすればよいか不安

<POINT①>テンプレートに沿ったシステム導入推進

「大規模なシステム導入経験がなく、何をすればいいか不安です」というお声を伺うこともございます。

こちらに関しては、これまで弊社がシステム導入を行った実績や経験値を基にして作成、整備された標準テンプレートを適用することで解決ができます。

担当するプロジェクトマネージャはこういった標準テンプレートを基準にしながら個社ごとにアレンジをし、最適化された状態でご提案・プロジェクト推進を行うため、お客様は現在やるべきことを迷わずに進めていくことができます。

例として、「直近の打合せではどんなことをすればよいのか?」という場合であれば、お客様にご用意して頂きたい情報などを予め弊社図研プリサイト側からご指示させて頂きます。

<POINT②>顧客に寄り添うプロジェクト進行

またプロジェクトの進め方としては、原則週1回のミーティングを設定し、お客様や弊社のSEがそれぞれ持ち帰った宿題を、次回のミーティングまでに何らかの形にして答え合わせをするといった形をとります。

そのため客先常駐して毎日打合せを行い、結果的に方向性が右往左往するといったスタイルではなく、しっかり考え、検討する時間を持ちながら進めていけることもポイントです。

対して、稀にお客様から「短期間で立ち上げてほしい、導入してほしい」とご要望を頂くことがございます。

もちろん可能な範囲で対応が進められるようサポート・努力させて頂きますが、このようなプロジェクトに参画して頂くということは「新業務を立ち上げる」という一大イベントになります。

その為、どうしても現場のエース級の方やリーダーの方々に参加して頂く必要があり、こういった方々はプロジェクト専任というケースはなかなか無く、通常の業務と兼任しながら対応して頂くことになることがほとんどです。故にプロジェクトを無理に短期間で推し進めようとすると、その方たちに多大な負荷がかかることになるので、注意するポイントとなります。

<POINT③>to Beだけではないヒアリングで強固な基盤を

弊社のプロジェクト進行においては、システム導入にあたって現状の業務ヒアリングを詳細に行わせて頂くよう心掛けておりますが、その際に「あくまで『現状』なのであまりそこを詳細に聞かれても…」と『こうなりたい』だけを話したがるお客様も中にはいらっしゃいます。

弊社としてはお客様の現状、業務内容だけでなく、普段業務で使用されている専門用語含め理解することでコミュニケーションレベルを高めて共通認識を多く持ちたいという思いがございます。

また詳細に現状を伺うことで、顕在化していない課題が判明することも多々ございます。

システム導入/入れ替えをより有意義なものにする為にもぜひご協力いただければと思います。

3.パッケージ機能を知らずに要件定義を進めるのが心配

<POINT①>早期プロト環境の導入/評価

プロジェクトを進めていると、どんなに気を付けていても様々なトラブルや予想外な事案が発生するかと思います。

よく聞くのは「いざシステム導入をしてみたら、イメージしていたものと違った…。」という致命的な後戻り。

これらが発生しないよう進める施策が存在します。

大規模なシステムになるほど、ある程度構築されてから、または導入が完了してから初めて触れるといったことも少なくありません。

いざ実装し業務開始となってから「あれが足りない、これが足りない」「思っていた操作感と違った」といったこともしばしば…。

プロジェクトの終盤になるまでシステムに触ることができないというのは不安に繋がってしまいます。

こういったトラブルを防ぐべく、弊社のプロジェクト進行では、プロジェクトのキックオフの直後にパッケージの標準的な環境(「早期プロト」「0次プロト」と呼称)、つまりお客様向けにアレンジしていない状態で納入させて頂き、基礎操作のレクチャーも併せて実施させて頂いております。

これによりプロジェクトの早期段階からシステムのイメージや基本的な操作、基本機能というのをご理解頂くことが可能です。

要件定義や詳細設計を進めていくなかでパッケージのイメージが出来ていないと、SEの説明もお客様に上手く伝わらないということが起きかねません。

早期プロトの存在によりイメージ違いや齟齬を解消でき、スムーズなコミュニケーションを取っていくことが出来ますので、お客様にとってもメリットになると考えております。

特に「この作業はパッケージ機能で出来るのか?カスタムが必要なのか?」という判断材料にもなります。

おわりに

前編は以上となります。

後編の公開は11月初頭を予定しておりますので、良ければこちらもお読みいただけると嬉しいです。

ここまでご覧いただき、誠にありがとうございました。