「品質保証で一番大事なのは〇だよね」ベテランの言葉の真意やいかに?~サルとバナナと電流と組織風土と

皆さまこんにちは!

前回は岡本に書いてもらいましたが、今回は私大出が担当します。今後も適度に交代しつつ書いていきますのでよろしくお願いいたします。

弊社は先月設計・製造ソリューション展こと、DMS展に出展してきました!

DMS展では品質保証部門向けソリューションQualityforceもご紹介していたのですが、私自身かつての職場でもいろいろな会社の品質保証部の方としゃべる機会が多かったので、嬉し懐かしかったです。(FSSCや13485の話題はニッチな話で盛り上がれるので好きです)

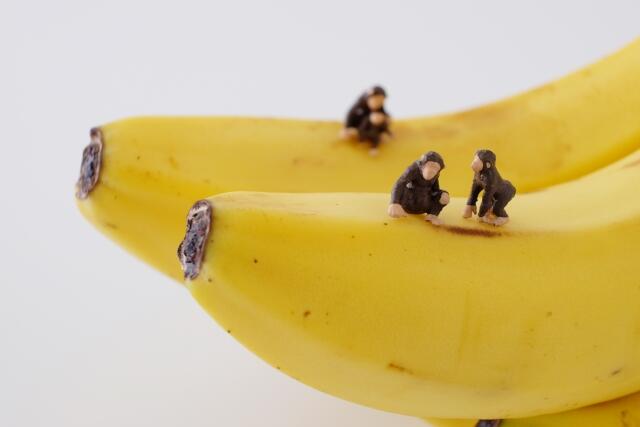

本日はQualityforceとも関連して少し真面目に品質と組織風土、もといサルに電流を流す実験の話をしたいと思います。なぜサルたちは電流を流されなければならなかったのか?読んでいただけたら嬉しいです。

品質保証の要は「〇」!!

さて、これまで様々な業種の品質保証部のベテランの方に品質についてお話を伺う機会があったのですが、皆さん口をそろえておっしゃっていたのは、

「品質保証っていうけど、最後は〇だよね。」

という言葉です。はたして〇に入る単語は何でしょうか?

あまり引っ張ってもしょうがないので、さっさと答えを書いてしまいますが、答えは「人」でした。

つまり金属探知機だったり、その他のあらゆる検査装置だったりも含みますが、FP、ポカヨケを極めていっても、最後は人がやらかしたらオシマイ、というわけです。

私がいた工場でも、

検査装置で弾かれたNG品をひとまず検査台に置いてトイレに行って帰ってきたら「先輩、台のうえのやつ、出荷しておきましたよ!」という具合で流出……

という過去事例がありました。

なので、こうした事例を基に「検査NG品は即刻破棄」というルールで教育する、という話になるのですが、ここにさらに組織風土が関わってきます。「ルールを守る組織風土があるか?」ということです。

「ルールを守る?当然じゃないか」と思うかもしれませんが、たとえば納期ギリギリの状況で、新人のライン作業者の方が「今のロット何かおかしかった気がします」と言い出したとして、果たしてラインを止めて全数検査や破棄ができるでしょうか?でもこれを見逃してリコール、という事例も聞いたことがありますので、なかなか難しいのかもしれません。

しかし、こういった小さな気づきやミスを申告しやすい雰囲気、つまり風通しの良い組織風土がないと致命的な事故が起こりかねない、ということでもあります。

サルとバナナと電流と

さて、じゃあ風通しの良い職場にすべきだと言って会社全体の雰囲気、つまり組織風土をサクッと変えることができるでしょうか?

部署やチーム単位であれば、上長の意識次第でなんとかなるかもしれませんが、会社全体の雰囲気を変えるのはとてもエネルギーが要ることです。

なぜなら……ということでやっとサルに電流を流す段になりました。

それは組織風土に関する実験で、以下のようなものでした。

部屋に4匹のサルがいます。サル達には実験者が任意のタイミングで電流を流すことができる首輪がつけられています。

この状態で部屋の真ん中にバナナを吊るすと、サルはもちろん取りに行きます。

しかし1匹のサルがバナナに手を伸ばしたその時、4匹全員に電流が流れるのです。

バナナを取りに行っては全員に電流が流れる……そんなことを繰り返すうちに、サルたちは「あのバナナは取ると電流が流れる」ということを学習し、誰もバナナを取らなくなりました。

次にサルを1匹入れ替えます。新しく部屋に入るサルには首輪がついていません。

このサルも部屋中央のバナナを見つけると、一目散に取りに行きます。

しかし、そうは問屋が卸しません。他の3匹のサルは電流が流れることを知っているので、この1匹を寄ってたかって攻撃して止めます。「このバナナは取ってはいけない」ということですね。

新しく入ったサルからすればワケもわからず攻撃されるわけですが、痛いのはイヤなのでやがてバナナを取ることを諦めます。「なんだかわからないが、あのバナナは取ってはいけないらしい」というルールを理解するわけです。

次にもう1匹サルを入れ替えます。このサルにも首輪はついていません。

部屋に入るとバナナにまっしぐら、そしてそれを止める周りのサルたち…という事態が繰り返されるのですが、興味深いのは、先に入った首輪のない1匹も首輪付きのサルと一緒に新入りを止めにかかる、という点です。

……ということを繰り返していくと、最後にはどのサルにも首輪がついていない状態になります。でもサル達は「よくわからないが、あのバナナは取ってはいけないらしい」ということを身をもって学んでいます。

こうして、もうバナナを取っても何も起こらないのに「バナナを取ることを許さない」という組織風土の4匹のサルのグループが誕生する、というお話です。

もうお分かりのとおり、この部屋を会社に、サルを従業員に、新入りのサルを新入社員に読み替えると、そのまま組織風土の話になります。組織風土というのは頑固なものでなかなか一朝一夕に変えるわけにはいかないというのは、この実験からもわかる通りです。

それではこのサルたちがバナナを手にできる日は来るのでしょうか?なかなか難しい問題ですが、これはもう最後はボス猿頼みです。ボス猿が「もう何も起こらないんだから、今日からバナナを取っても良し!」と身をもって証明する他ないでしょう。

(ここまで読んでくださった方は品質部門の方も多いかと思いますので、ISOの分野でこのことを見てみると、たとえばQMS(ISO9001:2015)では要求事項の5.1にて「トップマネジメントがQMSに関するリーダーシップとコミットメントを実証すべし」とされていますね。ISOというと手順書だ記録だということで嫌われがちですが、顧客満足を得るための取組みにトップがしっかりコミットすべしということで根幹の考えかたは理に適ったものと思っています。)

話をやや戻して、ある企業の品質部門の責任者が「ルールを守る組織風土になるかどうかは、上位者がしっかりそれを守るかどうかにかかっている、だから我々も気を抜けない」とおっしゃっていたのが記憶に残っています。つまるところ企業風土は1人1人が作るモノだけれども、上位者の影響力はより大きいということですね。

さて、ここまで取っ散らかった文章になりましたが、一応チームのメンバーを束ねる身として自分の首をだいぶ絞める形になったことを後悔しています。リーダーシップとコミットメントを実証……そして会社の良い風土の一助となれるよう励みたいと思います。

ちなみに今回書くにあたってきちんと調べたのですが、サルの実験の話は1996年出版の” Competing for the Future“というビジネス書に出てくるものだそうで、実際に行われた実験かどうかはわからないそうです。また、この本に載っている実験ではサルに冷や水を浴びせるもののようですが、私が見聞きした話ように電流を流し始めるものや、熱湯をかけるというパターンもありました。どれもサルにとってはたまったものじゃない仕打ちをしますね……。私はかけられるならビールが……でもビールなら飲むほうが良いです。

今回もここまでお付き合いくださりありがとうございました!

今後ともどうぞよろしくお願いします。