知っている人は3割!?パンの袋を留めるアレの名前!身の回りのアレやコレの意外な名前!

こんにちは。図研プリサイトの大出です。

桜もすっかり葉桜となり、春本番……を通り越して夏の気配を感じる暑さを感じる今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。

私はといえば、この間までクリスマスとか言って浮かれていた気がするのですが、あれからもはや1/3年が過ぎまして、気づけば子どもが保育園を卒園し、小学校に入学していました。最近では給食のありがたさを心から噛みしめる日々を送っています。

いや、ホントに、冷凍食品を詰めるだけの弁当でも(わが子よすまない……)、結構時間食うんですよ。

そんな子どもが「カルタやろう」というので、「そんなことももうすぐ言わなくなるのかな」としみじみ思いつつ付き合ってみると、これが全く知っているカルタと違ったのです。何かしらのイベントでもらってきたようで、父、初見。

まず、「あ」がいっぱいあります。なんぞこれ?

というわけで、今日はこのカルタをパク…インスパイアされた「コレの名前なんだっけ」をテーマにお送りします。明日使えないムダ知識をあなたに!!(世代がバレますね)

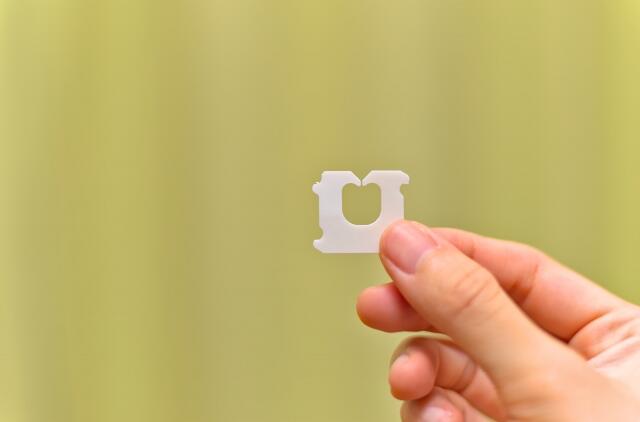

パンの袋を留めるアレ(難度:★★)

というわけで、タイトルのコレです。

パンの袋を留めるアレですね。よく寝ぼけたまま開封し、コレをゴミ箱に放り込んだ結果、その日は袋を縛るしかなくなるアレです。

最近はテレビなどでも取り上げられることがあるので、知っていらっしゃる方もいるかと思います。そんなわけで正答率は3割。(独断と偏見によります)

コレの名前なんだっけ?

言ってみましょう、せーの!

さて、合っていましたでしょうか?

単にクロージャ―、もしくは開発した会社の名前、クイック・ロックとも呼ばれるそうで、こちらなら聞いたことある!……とはならないですね。

ちなみにこのバッグクロージャ―、そもそもは1952年にアメリカで包装機械事業を営んでいたフロイド・パクストン氏が「リンゴを詰めた袋の口を閉じる」という目的で原型を発案したことに端を発するものだそうです。

バッグクロージャ―はアメリカでは特許を、日本では立体商標を取得しているため、パクストン氏が創業したKwik Lok(クイック・ロック社)のみが唯一生産できるのです。日本では埼玉県は川口市にクイック・ロックジャパン株式会社の工場があり、年間32億個のバッグクロージャ―が生産されているとのこと。ちなみに食パンの留め具としての市場シェアは9割以上だそうです。

元々は農家に向けた製品だったこと、そしてそれが食パンの留め具として見いだされ我々が日常的に目にすることになった、ということで、普段なにげなく見ているモノにも様々な背景があるものだと改めて思います。

ガラガラポンのアレ(難度:★★★)

お次はコレ。いわゆるガラポン抽選会のアレです。いや、抽選器なんですけどね。でももっとしっかりとした名前があるそうで。最近は当選者のみに通知の抽選やら、やれアプリでのデジタル抽選やらの台頭ですっかりこの抽選機も見なくなってしまいました。

たまには本当に当たった人間がいるのかどうかすらわからないような抽選ではなく、こうしたリアルで当たるかもしれないというヒリつく緊張感を味わいながら玉をジャラジャラ言わせるガラガラポンをしたいもんです。いや、もういっそ景品とかいいので心ゆくまで回させてほしい。社長、ユーザ会のためと言って会社で買ったら経費で落ちますか?

私のガラガラポンに対する個人的な想いはさておき、それではいってみましょう。正答率は先ほどよりやや下がって1割。(独断と偏見によります)

コレの名前なんだっけ?

言ってみましょう、せーの!

さて合っていましたでしょうか?

そもそもこの抽選器はなぜ、円形ではなく六角形や八角形なのか?それはこの新井式回転抽選器が生まれた経緯によるものです。

新井式の名の通り、こちらは大正時代に新井卓也(あらい たくや)さんが考案したものなのですが、新井さんは帽子屋だったそうです。顧客へのサービスとして帽子の入っていた箱を使用して抽選器を試作したものが、この形のまま受け継がれているのだとか。

特許は既に切れているので現代では様々なメーカーがこの新井式回転抽選器を作っていますが、新井氏のご子息が社長という噂(真偽まで調べられませんでした)の「有限会社東京抽籖器研究所」という企業が作っているものが最も正統派ということでしょうか。会社自体は今も浅草の住所で登記されているので、今も由緒正しき抽選器はどこかで生産され続けているのかもしれません。

ちなみにこの抽選方式ですが、関東では「ガラポン」、関西では「ガラガラ」と呼ばれることが多いとのこと。なじみがあるのはどちらでしょうか?

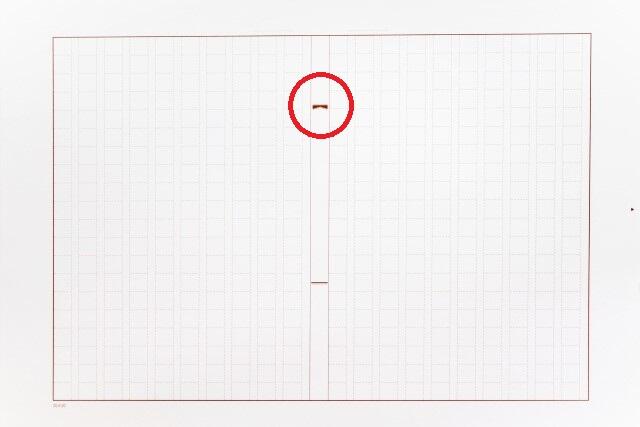

原稿用紙中央のアレ(難度:★★★★★)

大人になってすっかり原稿用紙とは縁遠い人生を送っていましたが、そういえば原稿用紙の中央に必ずあった気がするアレ。実はちゃんと機能と名前があるのです……!!

エラそうに言ってますが、私もこのカルタで知ったクチです、はい。

こんなものに名前があるなんてのは思ってもみなかったことで、「へぇ~」と言うしかないのですが、きちんと名前があるのです。そんなわけで正答率は1割切って5分(5%)。(独断と偏見です)

いや、20人に1人も知っているかコレ!?な名前なんだっけ?

言ってみましょう、せーの!

合っていましたか?まさかの漢字!読みは「ぎょび」です。IMEの変換では出ませんね、ぎょび。

この魚尾ですが、命名は魚の尾びれに見えるから、ということでそのまんまです。原稿用紙は二つ折りにして綴じるのが一般的だったため、その名残として現在も残っているものだそうです。そういえば小学校でも作文は穴あけパンチで穴をあけてファイルに綴じていました。魚尾を参考にして折った覚えは全くないですが……。

ちなみに……といきたいところ、魚尾には大した雑学はありません。ここまで書いてきたことが全てです。なんたる尻すぼみ。

というわけでお送りしてきましたが、いくつわかりましたか?私は「バッグクロージャ―」の札を「あぁ、知ってるよ?クロージャーだろ?」とドヤ顔で取ろうとして子どもに「違うよ」と真顔で返されてから札が取れませんでした。でもクロージャ―でも合ってるじゃん!

こんなコラムを書いていますが、世間はもうすぐゴールデンウィーク。製造業の方はまとめてお休みを取られる方も多いかもしれませんね。PLMやナレッジマネジメント、品証DXに原価見積りのことはGW中スッパリ忘れて羽根を存分に伸ばしていただいて、GWが明けたらまた図研プリサイトをよろしくお願いいたします。ぜひに!!